求人倍率は、高度経済成長期とバブル経済期などで高い水準でしたが、それ以外の期間は新規求人倍率が1.0、有効求人倍率も0.5から0.7の間で推移していました。

完全失業率は、1970年ごろまでは男性が1~2%、女性は1%前後でした。高度経済成長期を過ぎた1970年代から徐々に上昇しはじめました。バブル経済期には一時的に下がりましたが、バブル経済の終了とともに急速に高くなり、2002年に5%となりました。

|

|

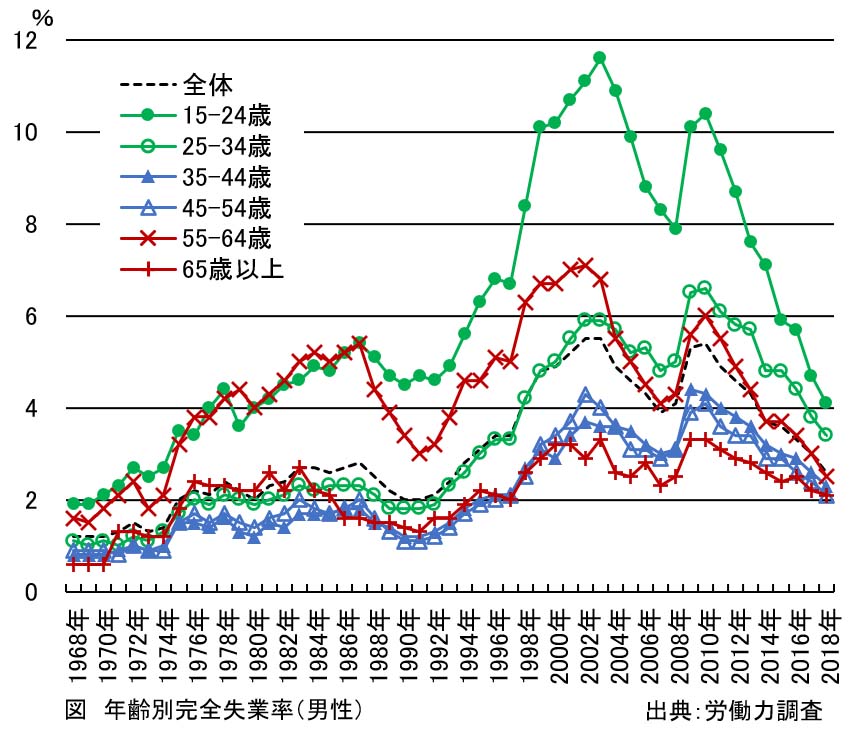

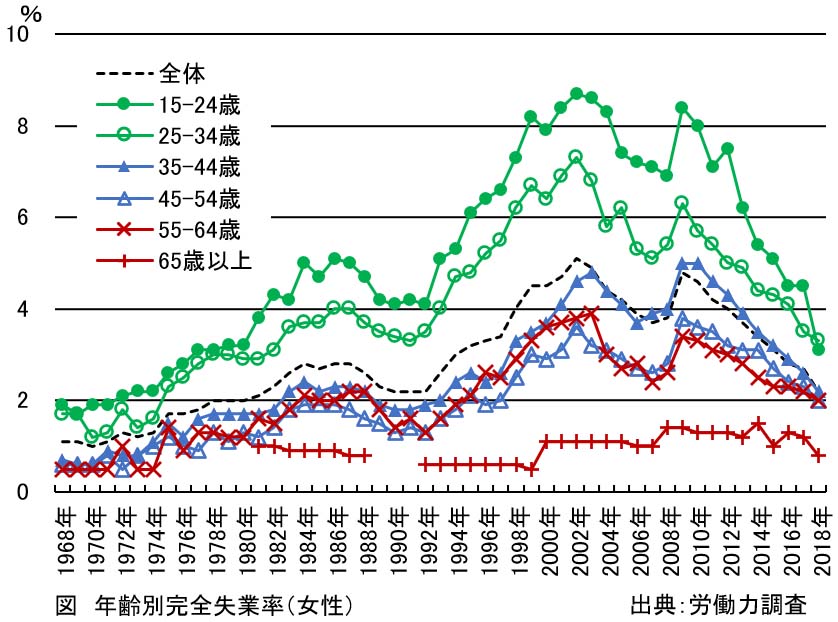

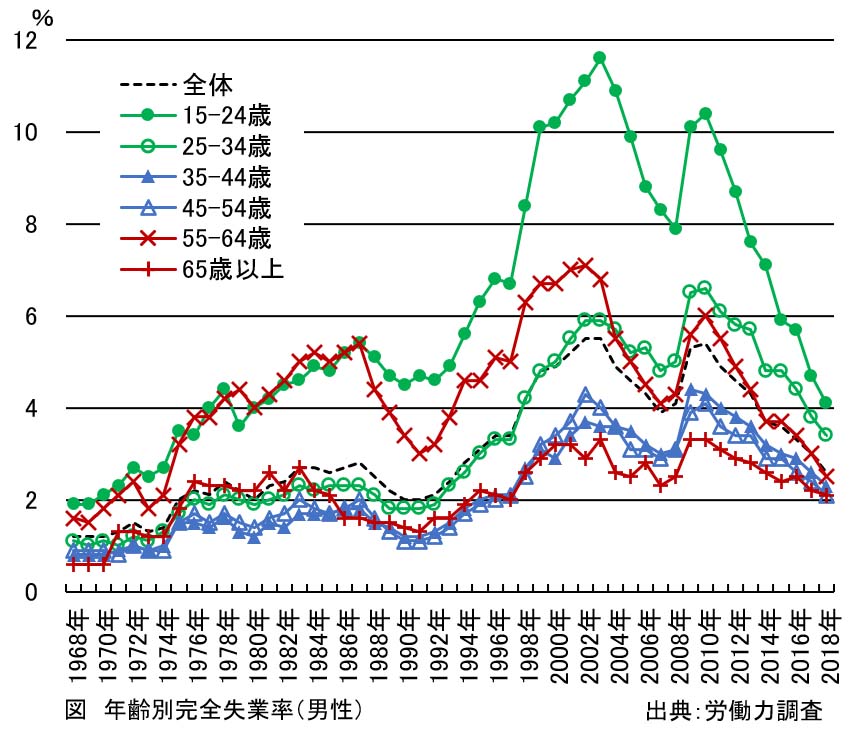

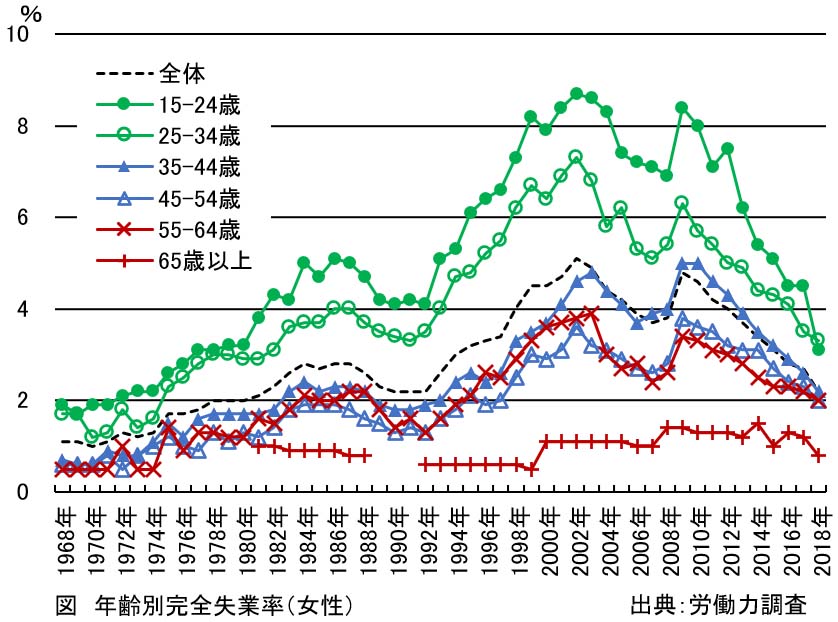

| 図 年齢別完全失業者率(男性) | 図 年齢別完全失業者率(女性) |

年齢別にみると、高度経済成長期までは15~24歳の完全失業率が2%程度で、他の年齢層は1%前後でした。高度経済成長期を過ぎると全体的に上昇しましたが、定年後の再就職をしようとする55~64歳の完全失業率上昇が特徴的です。

バブル経済期から2000年ごろまでは、35歳から44歳までの中堅年齢層と、その上下の15歳から34歳と55~64歳の年齢層との格差が拡大しました。とりわけ15~24歳の完全失業率は全年齢平均の2倍程度となっています。2000年以降、15~24歳と25~34歳の失業率は平均以上の高率を保ち、45~54歳は平均以下に下降していきました。

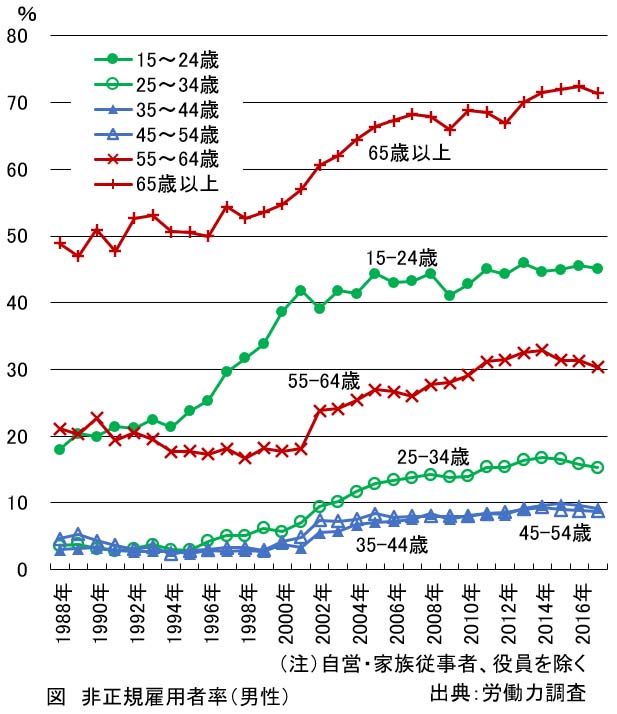

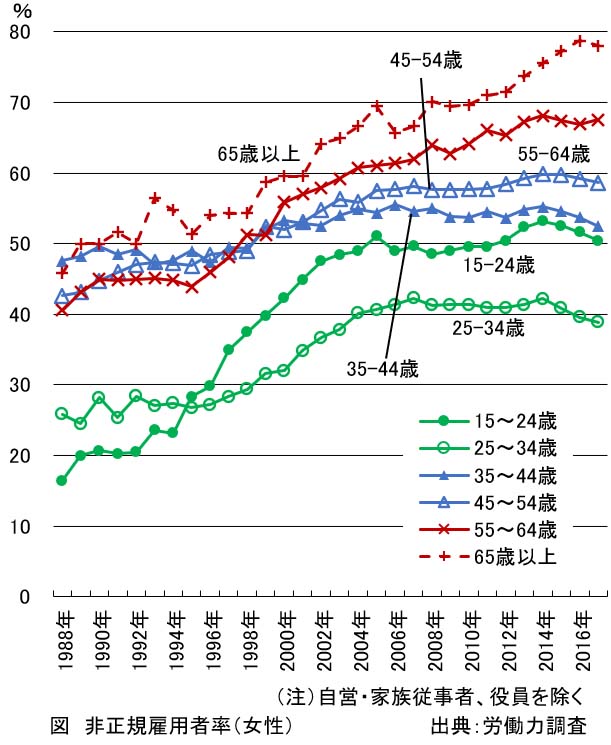

さらに、就業者のなかの非正規雇用者の比率が、高度経済成長期のあと一貫して上昇していきました。企業は競争力の向上と経営体質の改善のために人件費の総額圧縮を進めてきました。その方法の一つが非正規雇用を増やすことでした。

女性はもともとアルバイト、パートの割合が高かったのですが、フリーターが注目され始めたバブル経済期ごろから、男性でもアルバイトの比率が少し高くなり、2000年前後からは、派遣社員・契約社員の比率が男女ともに拡大していきました。

年齢別にみると、15~24歳では2000年代以降、男性で40%以上、女性では50%前後が非正規雇用となっています。25歳から54歳男性の非正規雇用率は25歳未満よりも低下しますが、それでも2000年以前よりも高くなりました。女性の25~34歳の非正規雇用率は、2000年代は40%強で、他の年齢層に比べてもっとも低くなりました。女性の35~54歳の年齢層は男性と対照的に、非正規雇用率がもともと高めでした。

|

|

| 図 非正規雇用者率(男性) | 図 非正規雇用者率(女性) |

2007年1月5日の朝日新聞[*12-9]は、25~35歳の正規・非正規雇用者のインターネットによるアンケート調査結果を報じています。その一部が次の一覧です。

| 年収 | 労働日数/週 | 労働時間/日 | 未婚率 | 親と同居率 | 回答数 | ||

| 男 性 |

正社員 | 441.5万円 | 5.3日 | 9.7時間 | 46% | 31% | 1686 |

| 派遣・契約 | 295.4万円 | 5.0日 | 9.0時間 | 80% | 45% | 277 | |

| パートなど | 158.9万円 | 4.8日 | 7.4時間 | 96% | 71% | 324 | |

| 女 性 |

正社員 | 327.8万円 | 5.2日 | 8.8時間 | 72% | 46% | 862 |

| 派遣・契約 | 234.5万円 | 4.9日 | 8.0時間 | 68% | 44% | 825 | |

| パートなど | 115.3万円 | 4.5日 | 6.2時間 | 37% | 39% | 1,117 |

正規雇用にくらべて非正規雇用の年収が低いことは明らかです。また未婚率と親との同居率は、男性の場合は非正規の度合いが強いほど高く、女性の場合は正規であるほど高めでした。

また、雇用期間を設定した有期雇用の場合、同じ使用者のもとで長く働き続けていても、使用者の一方的な都合で更新が拒否される「雇い止め」が問題となりました。問題に対処するために、2013年に労働契約法が改正され、2018年からは、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換できるようになりました[*12-10]。しかし有期労働契約に6か月以上空白があったり、別契約とみなされる場合は通算できないなどの課題は残っています。

競争力強化と経営体質改善のためのもう一つの方法は、雇用者の選別であり、賃金格差をつけることです。雇用者の選別は、有用な人材は優遇し、そうでない人材は冷遇または退職・転職を促すことです。企業が必要としない正社員に対して、1970年代には閑職を与えて自主的退職を促す「窓際族」がマスコミにも取り上げられました。ところが2000年代になると、より露骨に退職を促す「追い出し部屋」の存在が報道されるようになってきました。正社員のなかにも企業生き残りのための競争が求められるようになってきました。

2000年以降失業率は低下し、2008~2010年の金融危機による不況で一時的に上昇したもののその後は低下しました。2010年代に入ると人手不足の深刻化を背景に、人材確保の手段として正規雇用者を増やす動きもでてきました。しかし非正規雇用率は高止まりしており、長時間労働など、労働環境の厳しさが増していきました。