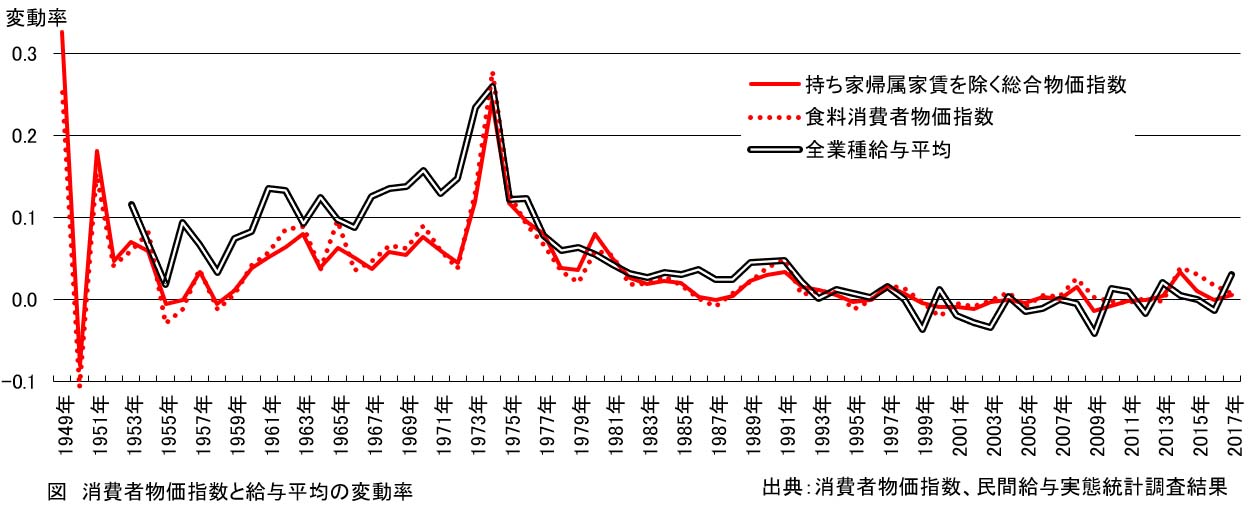

高度経済成長期までは給与上昇は物価上昇を上回っていましたが、1974年以降には、給与の伸び率は物価をわずかに上回るか同等となり、1990年代からは年によっては逆転するようになりました。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、30歳代以下の男性の給与は高度経済成長期以降徐々に低下しました。女性の給与は、男性よりも低いながらも比較的安定的で、やや上昇傾向にありました。女性の給与水準上昇は女性の役割の拡大にともなうもので、若い女性全体で進んだとみられます。また若い夫婦世帯では、夫の給与の伸び悩みや低下が、共働き世帯を増加させた一因でもあると推定されます。

|

| 図 消費者物価指数と給与平均の変動率 |

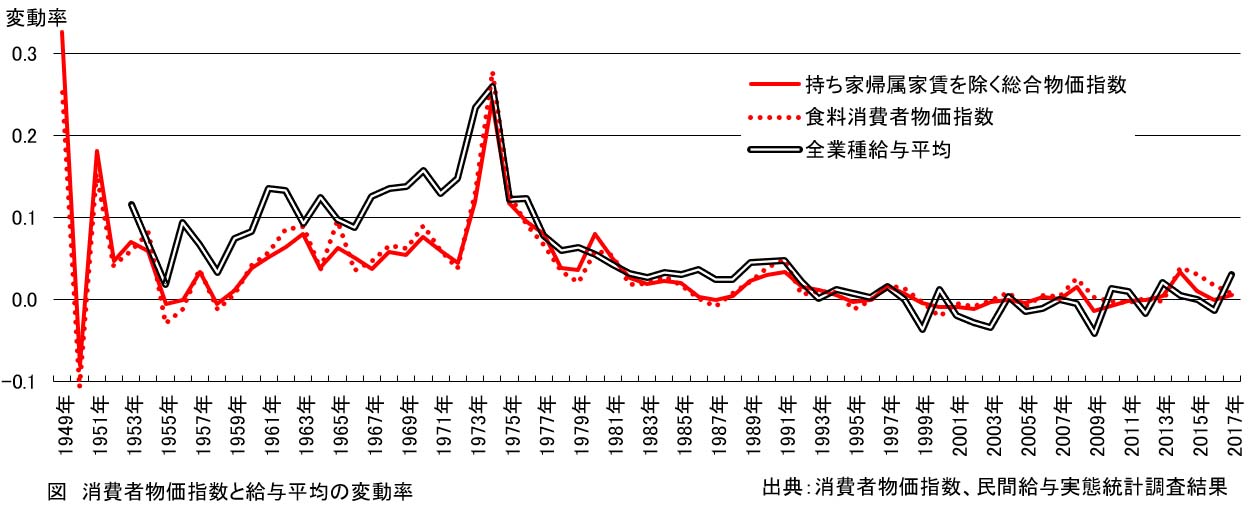

給与は、かつては年功序列が基本でした。高度経済成長期には、毎年のインフレと年功序列による賃金上昇とによって、就業者の賃金上昇と生活向上は加速度的でした。年功序列の名残は現在もあり、50歳ぐらいまでは高年齢ほど高収入になります。「賃金構造基本統計調査」の金額を実額で比較するのはわかりにくいので、年ごとの男性の平均賃金を基準として、年齢別賃金との比率をみます。

|

| 図 性別年齢別の給与水準(各年男性平均を100とする) |

男性の場合は、1960年ごろの50歳前後の賃金は男性平均の1.4倍程度、20~24歳は0.7倍程度で、両者に約2倍の格差がみられます。1973年にかけて格差が縮まりましたが、その後はほぼ横ばいになっています。

また中間の年齢層である30~34歳は、1970年代前半までは男性平均を上回っていましたが、徐々に低下し、1970年代後半からは平均以下に転じました。35~39歳も、平均を上回ってはいますが同じように低下しています。

より若い年齢で賃金が低下傾向にある原因の一つは労働力人口の年齢構成が、戦後生まれ人口の減少と長寿化によって次第に高年齢に重心が移っていることにあります。加えて定年延長は年齢の高い就業者を増加させます。年功序列の名残もあって、定年年齢が上がるとともに、高賃金の年齢層も上がっています。結果として高い年齢層の賃金を以前よりも抑制したとしても、若い年齢層の賃金を上げるわけにはいかなくなります。中間の年齢層は人数的に若い年齢層に近く位置づけられ、賃金は平均を下回るようになったと考えられます。

高齢者の定年年齢は、1960年代までは55歳とする企業が大半でした。しかし1954年の厚生年金保険法改正によって、1957年から、年金支給年齢が55歳から段階的に引き上げられました。定年も延長されるようになり、1980年代からは60歳定年が主流となってきました。ただし定年延長した場合は、雇用形態を再雇用などとして給与を減額することもあります。その影響で55歳以上の賃金は54歳未満よりも下がることとなりました。

女性の場合は、全体としての賃金水準が男性平均にくらべて低く、20歳代前半で男性平均の5割前後、20歳代後半から50歳代までは6割前後でした。1990年代から、20歳代後半から50歳代で上昇し、格差は徐々に縮小しましたが、それでも7割程度に過ぎません。また20歳代前半以下の年齢では、横ばいか、わずかに下降気味です。

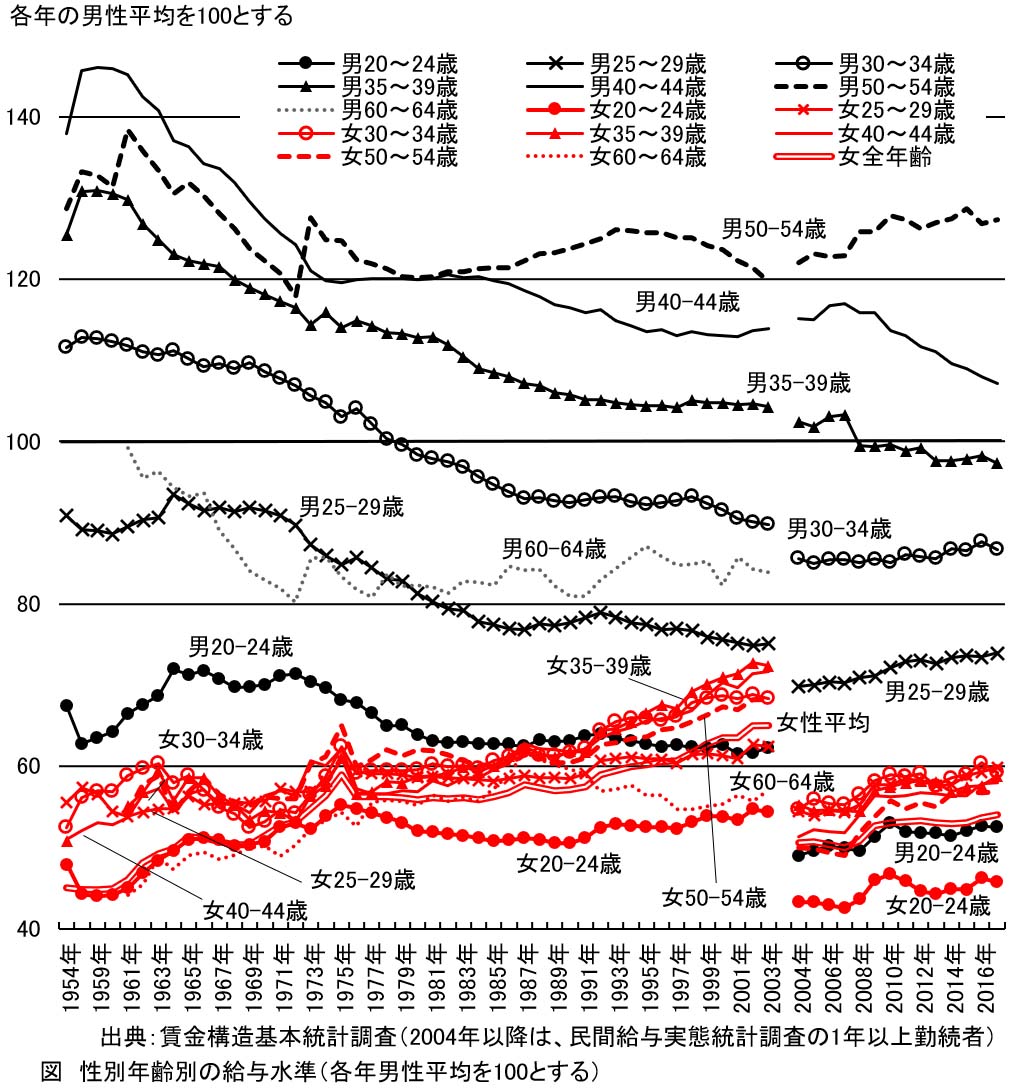

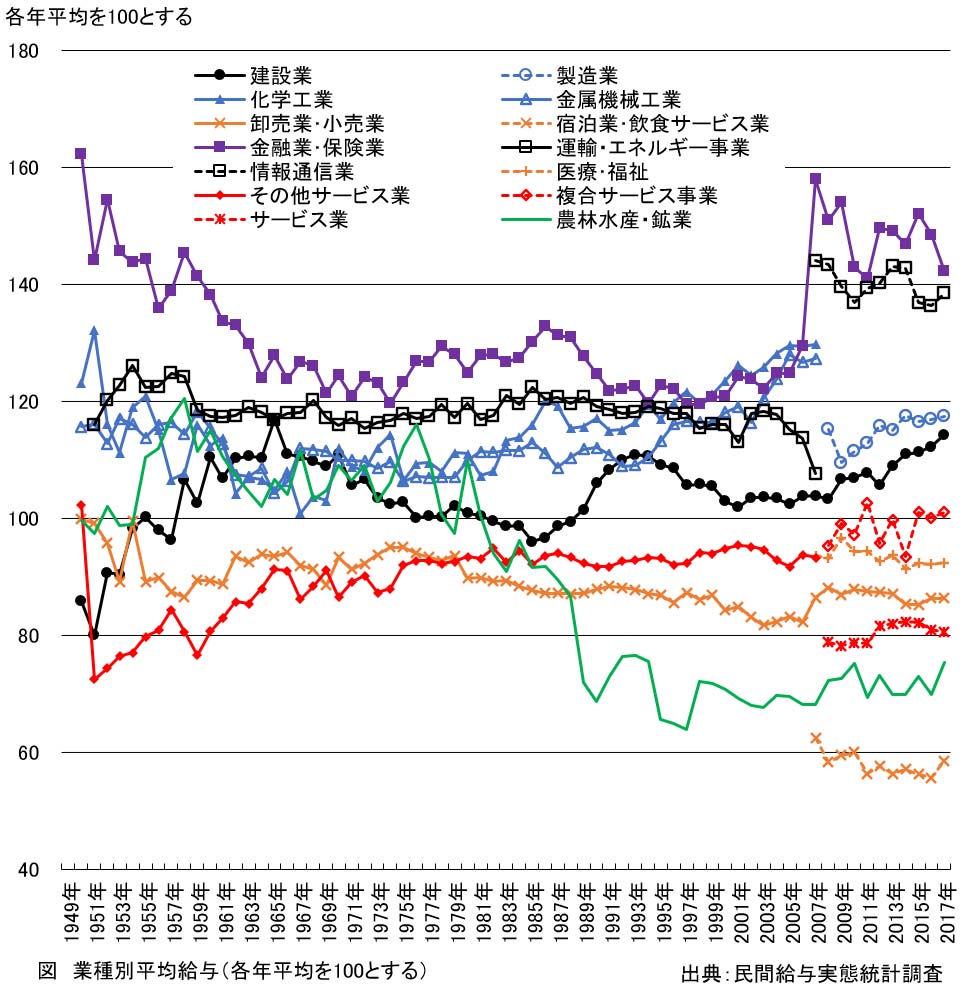

学歴による賃金格差は、男性の平均賃金を基準とすると、大卒男性は1.1倍から2倍、高卒や中卒の男性は0.9倍台でした。一方で女性は、2000年代になっても大卒で0.8倍前後に過ぎません。さらに業種による格差があります。「民間給与実態統計調査」の業種区分によると、1970年代までは業種格差は縮小傾向にありました。しかしその後は横ばい状態が続き、2000年代からは業種による賃金格差が目立つようになりました。

年齢、性別、業種による賃金格差は、1950年ごろには大きく、1970年代にいったん小さくなりましたが、その後は横ばいで、部分的には拡大しました。さらに、若年層の失業や、非正規雇用などが増加して、経済格差が拡大しました。また年功序列の賃金体系は近年になるほどなくなり、仕事内容で評価されるようになってきています。それは論理的にも妥当と考えられますが、格差が大きければ、相対的に低賃金であった若年層は、年齢が高くなっても年功序列で賃金が上がることなく、家計に余裕がない状態が生涯続く可能性が高くなっているといえます。

|

| 図 業種別平均給与(各年平均を100とする) |