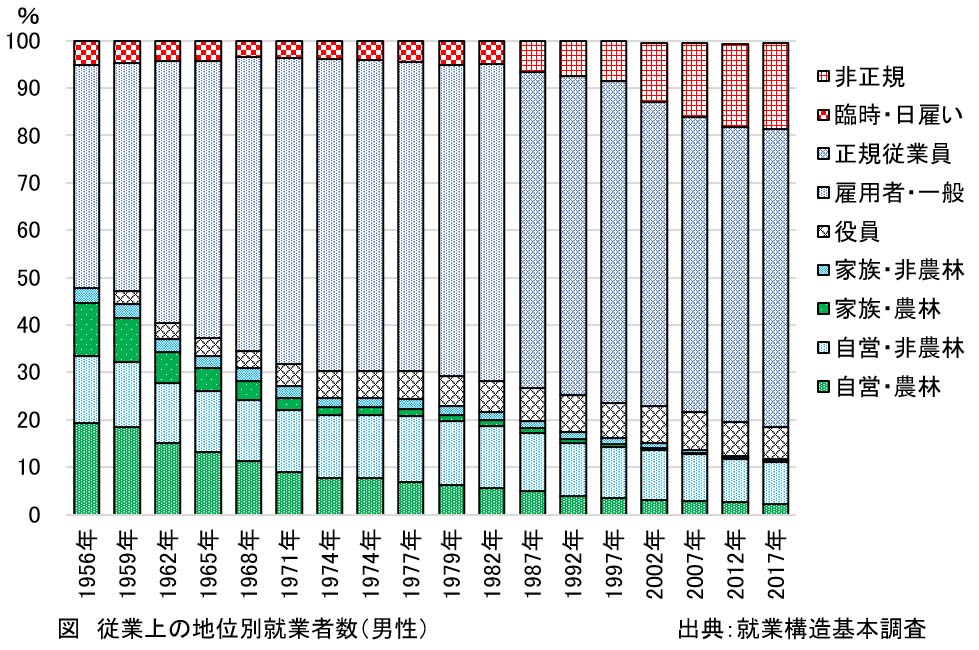

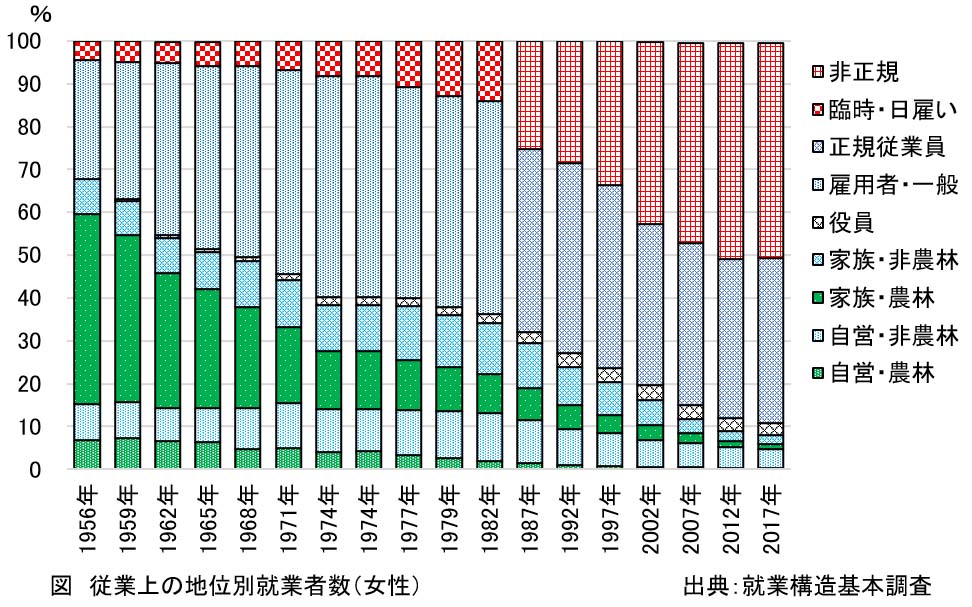

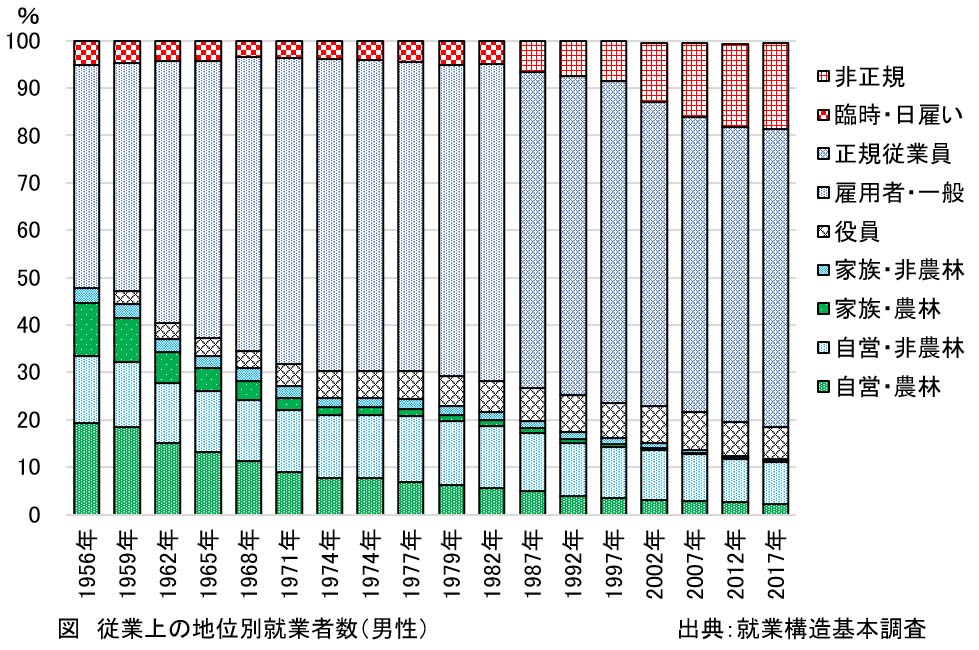

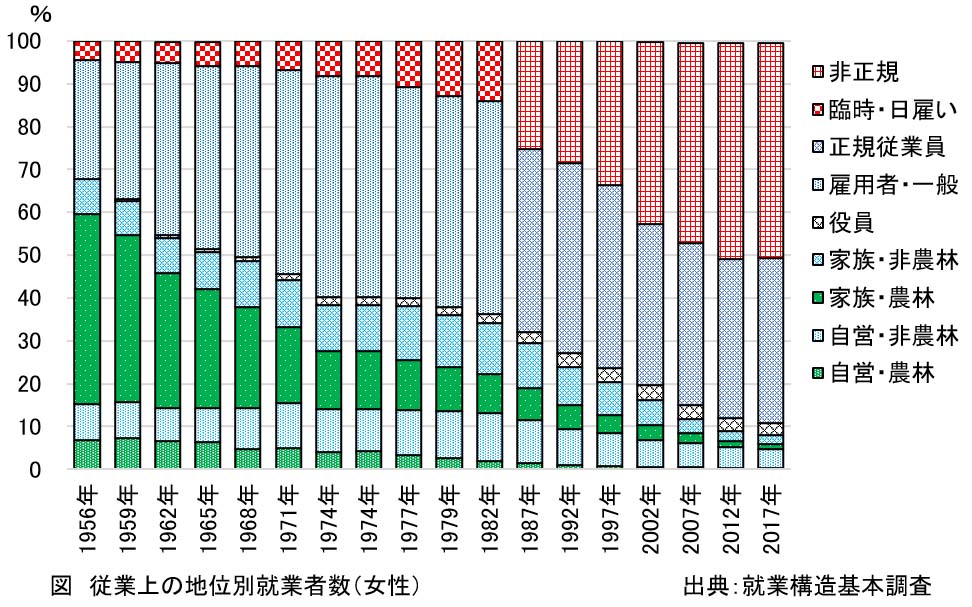

戦後間もなくは自営業者や家族従事者が、雇用者の人数に匹敵していました。1956年には自営業主と家族従事者は、男性の45%、女性の60%に及んでいました。しかしその後は徐々に減少していきました。一方企業や団体の正規(一般)雇用者は、男性は1956年には47%でしたが、1970年代には70%程度となりました。女性は1956年に28%でしたが、1970年代に50%前後になりました。一方で非正規雇用者は、女性では1970年代後半からパートやアルバイトなどが目立ち始めました。男性ではバブル経済期後の1990年ごろから増え始め、女性の非正規雇用率は男性を上回って増加しました。

|

|

| 図 従業上の地位別就業者数(男性) | 図 従業上の地位別就業者数(女性) |

戦前から1970年にかけて、女性の就業率が都市部で低い傾向にあり、その後都市部でも女性の就業率が上昇したことは既述です。1970年ごろまで地方部で女性の就業率が高かった理由の一つは、家族従事者として農業に従事していたからです。しかし女性の農業従事者は減少し、代わりに第2次産業や第3次産業に従事するようになりました。

農家や自営業の場合は家業の場と家事の場が近接していて、家業と家事を並行して行うことが可能です。他方都市部のサラリーマン世帯は、職場と住まいとが別々であり、農家や自営業者のように家事と家業とを同時に行うことは困難です。そのために都市の一般世帯では家事は専業で女性が担うことが一般的だったと考えられます。一般世帯の主婦が就業するには、とりわけ都市部では壁がありました。

1950年ごろまでの東京都では内職をする主婦は多かったとみられます。都市部女性の非有業者の一部は内職に携わっていたと考えられます。東京都は内職のためのミシン100台を貸し出し、仕事も斡旋していました[*4-7]。1950年代前半まで、新聞には内職の紹介記事や実情記事がみられます。内職などによって家計を少しでも楽にしたいという思いは切実だったと想像されます。内職は、最初は最小限の衣食住を確保することが目的でしたが、1950年代半ばからは、電気製品を買ったり娯楽を楽しむなど、より豊かな生活を送りたいという要求が大きくなったとされます。

年齢による就業形態の推移は男女で異なり、時期によっても異なります。男性の就業率は、年齢が上がるにつれて高くなり、50歳代半ばから下がり始めます。15~19歳での就業率は、1970年には35.2%で、1975年には21.9%に低下しその後も下がって、2000年に15%となりました。25~29歳での就業率は、1990年代までは90%半ばを超えていましたが、2000年からは30歳以上となってようやく90%を上回るようになりました。男性の就業年齢は徐々に高くなってきました。

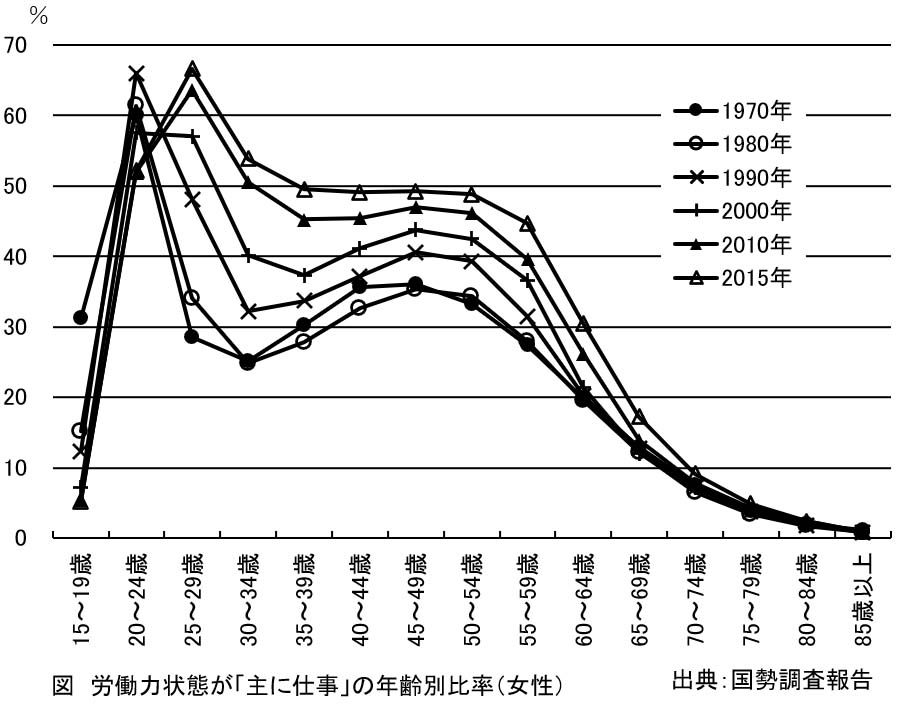

一方で女性の就業率は、20歳代でピークとなり、その後は低下するという経緯をたどりました。1990年代までは20歳代前半でピークとなっていましたが、2000年代からは20歳代後半でピークとなりました。就業者を「主に仕事」と「家事のほか仕事」に分けると、まず「家事のほかに仕事」の就業者は20歳前後から徐々に比率が高くなり、40歳代が20%台でもっとも高く、50歳代から徐々に低くなっています。

|

| 図 労働力状態が「主に仕事」の年齢別比率(女性) |

「主に仕事」の女性就業者は、20歳代で60%台のピークのあと、30歳前後で20%台に減少して40歳代で30%台に回復する、というのが1980年代までの状況でした。ところが2000年ごろからは、20歳代のピークの後の減少が緩やかになり、30~40%を維持するようになってきました。

1970年ごろまでは、結婚後、あるいは子供を設けると女性は仕事を辞め、就業率が低下していましたが、その後は仕事を継続する女性が徐々に増え、2000年ごろから結婚や出産後も仕事を継続する、あるいは結婚や出産をしない傾向が強まったと思われます。一方で「家事のほか仕事」は時代にかかわらず、子供に手のかからなくなった年齢層で行われています。